... und die Planung von Landschaften in Zukunft neu denken: integrierter Landschaftsansatz

Von Hubertus von Dressler

"Klimaanpassung ist den Köpfen angekommen, jetzt muss sie aber auch tatsächlich in die Fläche kommen", bilanzieren Carlo Becker und Katharina Lindschulte in der Ausgabe 01I2025 von Garten + Landschaft den Status quo. Umsetzung von Klimaanpassung in der Fläche erfordert neben Schwammstädten aber auch deren Einbindung in Schwammlandschaften.

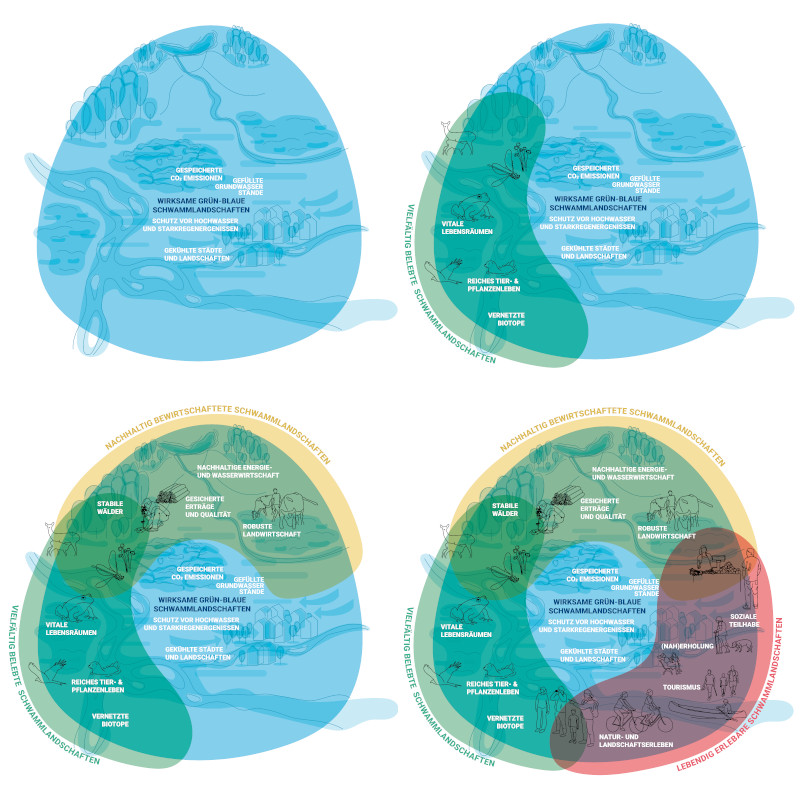

Spätestens das zurückliegende Jahr hat uns drastisch die Folgen eines aufgrund der Klimaerwärmung veränderten Wasserkreislaufs vor Augen geführt: Hochwasser, Starkregen, Stürme, Dürren, Brände. Eine entscheidende Anpassungsstrategie ist es, Landschaften über effizient gestaltete Wasser-und Stoffkreisläufe nachhaltig zu entwickeln. Mit Schwammlandschaften lassen sich eine Vielzahl von Zielen gemeinsam erreichen (siehe Abbildung). Die spürbaren Folgen des Klimawandels haben dazu geführt, dass bereits in den 1990ern von Prof. Wilhelm Ripl und Mitarbeiter:innen entwickelte Ansätze endlich zur Grundlage zukunftsorientierter Konzepte weiterentwickelt werden (vgl. Beiträge im Schwerpunkt).

Aber wie kommen wir von beispielhaften Einzelprojekten in die notwendige breite Umsetzung in der Fläche?

Flächenkonkurrenzen überwinden – Umsetzung stärken

Die Entwicklung von Schwammlandschaften kann sogar zu einem Ansatz werden, um endlich zu einer besseren Abstimmung der zahlreichen flächenwirksamen Strategien, Konzepte und Zielvorgaben der internationalen und nationalen Umwelt- und Klimapolitik zu kommen. So wichtig deren jeweilige Zielrichtung für die Lösung der diversen Krisen ist, so entscheidend ist doch die fehlende Abstimmung der verschiedenen flächenwirksamen Ziele aufeinander. Statt immer neuer Zielvorgaben sind wirksame Instrumente und Prozesse notwendig, mit denen die Flächenkonkurrenz bewältigt und die Umsetzung für die Landnutzenden praktikabel wird.

Anforderungen der verschiedenen Strategien, Konzepte und Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene lassen sich zunehmend weniger in einem top down-gesteuerten Prozess umsetzen. Tragfähige Lösungen für Zielerreichung müssen durch die verschiedenen Akteure entwickelt werden. Diese Prozesse sind durch eine verlässliche politische Langzeitstrategie, langfristige Finanzierung und unterstützendes Management zu flankieren.

Natürlich gibt es eine Vielzahl aus unterschiedlichsten Töpfen geförderter – und häufig engagiert durchgeführter und erfolgreicher – Einzelprojekte, aber angesichts der akuten Folgen des Klimawandels und damit einhergehender Schadenssummen sind weder die bisherigen Größenordnungen noch das Umsetzungstempo ausreichend.

Die Überwindung der wachsenden Landnutzungskonflikte ist auch für den wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen (WBGU, 2020) der entscheidende Schlüssel zur Bewältigung der genannten multiplen Krisen. Er schlägt hierfür einen "integrierten Landschaftsansatz" vor.

Da Landschaften Menschen räumlich und kulturell verbinden, hält der WBGU sie für den geeigneten Rahmen, Entscheidungsprozesse auf dieser Ebene zu organisieren und die verschiedenen Interessen von zivilgesellschaftlichen, privaten und öffentlichen Akteur:innen im Rahmen von Aushandlungsprozessen und kooperativen Beteiligungsformaten besser miteinander abzustimmen.

Verzahnt sind diese Prozesse mit einer integrierten Betrachtung der natur- und kulturräumlichen sowie ökologisch funktionalen Zusammenhänge der Landschaft. Ziel ist, ihre Multifunktionalität zu stärken und langfristig tragfähige "Mehrgewinnstrategien" zu entwickeln. Erreichen will dies der WBGU über eine weiterentwickelte "Raum- und Landschaftsplanung im Sinne des integrierten Landschaftsansatzes". Was scheinbar vertraut klingt, meint in Wahrheit eine Neuausrichtung der in Deutschland bekannten Raum- und Landschaftsplanung, mit der die Klimaresilienz und flächenbezogene Mehrgewinne gestärkt werden sollen.

Vision der Schwammlandschaft

Während der "integrierte Landschaftsansatz" noch reichlich abstrakt klingt, vermittelt die Vision der Schwammlandschaft sehr viel leichter eine ungefähre Vorstellung davon, worum es bei der Entwicklung der Landschaft in Zukunft gehen muss.

Das Bild der Schwammlandschaft hilft, die komplexen ökosystemaren Zusammenhänge und daraus abgeleitete Strategien für jedermann zu verdeutlichen. Es drückt nicht nur die Vorstellung der Planer:innen aus, sondern wird zu Bildern in den Köpfen der Beteiligten und so Basis für einen qualifizierten Partizipationsprozess.

Naturräumliche Zusammenhänge in Form von Einzugsgebieten mit ihren jeweiligen Besonderheiten werden zumindest in der Analysephase wichtiger als Eigentums- und Verwaltungsgrenzen. Fließwege zeigen Verbindungen auf, machen räumlich-funktionale Zusammenhänge deutlich. Der Einfluss von Flächennutzungen auf das Abflussgeschehen lässt sich vor Ort konkret beobachten und Maßnahmen ortsspezifisch festlegen. Flächenbewirtschafter:innen im Oberlauf treffen auf Unterlieger:innen, deren Grundstücke bei Extremwetterereignissen überflutet werden, Hydrolog:innen erstellen Modelle für Abflussereignisse, aus denen Landschaftsplaner:innen mit Landwirt:innen geeignete Schwammmaßnahmen abstimmen.

Handeln beziehungsweise Nicht-Handeln wird spätestens beim nächsten sogenannten Jahrhunderthochwasser, Starkregenereignis oder der nächsten Dürreperiode spürbar.

Maßstab für den Erfolg ist dann nicht mehr der methodisch perfekte und inhaltlich vollständige Landschaftsplan, sondern die tatsächliche Umsetzung von Schwammprojekten und -maßnahmen.

Landschaftsplanung neu denken

So gesehen leistet die Vision der Schwammlandschaft nicht nur einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaresilienz. Sie animiert auch dazu, die aktuelle Praxis und Wirksamkeit der Landschaftsplanung zu hinterfragen. Es geht nicht nur – wie häufig in den letzten Jahrzehnten – um ihre methodische Weiterentwicklung und Anpassung an immer neue Begrifflichkeiten für eigentlich schon bekannte Zielsetzungen. Notwendig ist ein integratives Planungsverständnis im Sinne einer gestaltenden Landschaftsplanung, das ganz im Gegensatz zu der immer kleinteiliger werdenden Analyse einzelner Umweltfaktoren und einem sogar weiter zunehmenden sektoralisierten Verwaltungshandeln steht.

Um Klimaresilienz wirksam umzusetzen, geht es um eine andere Grundhaltung und veränderte Verfahren. Landschaftsplanung muss als Problemlöserin (Danner, Fohlmeister, 2024) für die spezifischen Herausforderungen einer Kommune oder Region verstanden werden. Das Initiieren und die Umsetzung konkreter Konzepte und Maßnahmen wird zum entscheidenden Erfolgsmaßstab. Aber Umsetzung in der Landschaft findet immer in einem Raum statt, den wir uns mit vielen teilen. Wenn Landschaftsplanung in dieser Hinsicht wirksam werden will, muss sie in ihre Verfahren kooperative Beteiligungsprozesse integrieren oder formelle Verfahren verschlanken und durch informelle Planungsprozesse ergänzen.

Eine breite querschnittsorientierte Ausbildung befähigt Landschaftsarchitekt:innen zur Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen. Wir sind in der Lage, Zukunftsbilder zu entwickeln und einige unter uns sind wahre Prozessstrateg:innen, denen es gelingt, mit innovativen Partizipationskonzepten unterschiedliche Menschen für die Mitarbeit zu begeistern.

Mit diesen Fähigkeiten sollten wir aktiv den notwendigen Wandel mitgestalten, auch wenn es jetzt vielleicht mehr Gegenwind gibt. Wenn sich alles um uns herum ändert, sollten wir wenigstens den Mut haben, unsere Instrumente der guten, alten Landschaftsplanung auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und unsere eingeübte Praxis angesichts der aktuellen Herausforderungen neu aufzustellen.

Quellen

- Carlo W. Becker, Katharina Lindschulte (2025): Noch nicht in der Fläche angekommen, G+L 2025 | 01

- Christine Danner und Sandra Fohlmeister (2024): Rückenwind für die kommunale Landschaftsplanung durch das Projekt "Landschaftsplanung in Bayern – kommunal und innovativ", in: ANL (Hrsg.) ANLIEGEN NATUR, Heft 46(2)

- WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2020): Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. Berlin: WBGU.

Weitere Informationen zum Thema

Autor: Prof. Hubertus von Dressler ist Landschaftsplaner. Er lehrte von Februar 2002 bis September 2023 Landschaftsplanung an der Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur.

Der Text erschien in der bdla-Verbandszeitschrift "Landschaftsarchitekt:innen" 1/2025.

- Latitude: 0

- Longitude: 0